DOI:

https://doi.org/10.14483/22486798.13523Publicado:

01-01-2019Número:

Vol. 24 Núm. 1 (2019): Lenguaje, sociedad y escuela (Ene-Jun)Sección:

Lenguaje, sociedad y escuelaIdeologemas del español en la primera mitad del siglo XX en Colombia

Ideologemes of Spanish in the first half of the 20th century in Colombia

Palabras clave:

glotopolitics, spanish, teaching, ideology, ideologeme (en).Palabras clave:

glotopolítica, español, enseñanza, idiología, idiologema (es).Descargas

Referencias

Andréu, J. (2011). Las técnicas de análisis de contenido: una revisión actualizada. España: Fundación Centro Estudios Andaluces.

Arnoux, E. y Bein, R. (2015). Política lingüística y enseñanza de lenguas. Buenos Aires, Argentina: Biblos.

Cardona, P. (2007). La Nación de papel. Textos escolares, lectura y política. Estados Unidos de Colombia, 1870-1876. Medellín: Universidad EAFIT.

Castro-Gómez, S. (2005). La poscolonialidad explicada a niños. Popayán: Universidad del Cauca e Instituto Pensar, Pontificia Universidad Javeriana. DOI: https://doi.org/10.18273/revsal.v50n1-2018006

Castro-Gómez, S. (2008). Genealogías de la colombianidad. Formaciones discursivas y tecnológicas de gobierno de los siglos XIX y XX. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Castro-Gómez, S. (2009). Tejidos oníricos. Movilidad, capitalismo y biopolítica en Bogotá (1919-1930). Bogotá: Instituto Pensar, Pontificia Universidad Javeriana. DOI: https://doi.org/10.7440/histcrit43.2011.13

Castro-Gómez, S. (2010). La hybris del punto cero. Ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada. (1750-1816). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. DOI: https://doi.org/10.7440/histcrit32.2006.14

Congreso Nacional Pedagógico (1919). El Primer Congreso Pedagógico Nacional de Colombia: su historia y sus principales trabajos. Bogotá: Imprenta Nacional. DOI: https://doi.org/10.17227/pys.num48-7380

Del Valle, J. (2014). Lo político del lenguaje y los límites de la política lingüística panhispánica. Boletín de Filología, XLIX(2), 87-112. DOI: https://doi.org/10.4067/s0718-93032014000200005

Estanislao, L. (1959). Curso de castellano. Tercero. Medellín: Biblioteca Nacional.

Fernández, F. (2002). El análisis de contenido como ayuda metodológica. Revista de Ciencias Sociales, II(96), 35-53. Costa Rica: Universidad de Costa Rica. DOI: https://doi.org/10.18273/revbol.v40n2-2018002

Hering, T. (2013). Orden y diferencia. Colombia a mediados del siglo XIX. En O. Restrepo (ed.), Ensamblando heteroglosias (pp. 375-393). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. DOI: https://doi.org/10.18273/revbol.v41n1-2019003

López, M. (2016). Nosotros, vosotros, ellos. La variedad rioplatense en los manuales escolares. Buenos Aires: Miño y Dávila.

Ministerio de Educación Nacional (1928). Ley 86. Disposiciones vigentes sobre instrucción pública de 1927 a 1933. República de Colombia: Imprenta Nacional.

Pineda, R. (2000). El derecho a la lengua. Una historia de la política lingüística en Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes. DOI: https://doi.org/10.15425/redepriv.52.2014.17

Presidencia de la República de Colombia (6 de julio de 1916). Decreto 116. Diario oficial, LII(15.836).

Presidencia de la República de Colombia (5 de agosto de 1941). Decreto 1340, sobre reforma del régimen pedagógico, orientación agrícola y creación del Consejo Técnico de la Enseñanza Primaria. Diario oficial, LXXVII(24.729). Recuperado de: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-102838_archivo_pdf.pdf. DOI: https://doi.org/10.21789/25007807.1297

Presidencia de la República de Colombia (27 de octubre de 1948). Decreto 03436, por el cual se crea la medalla cívica “Camilo Torres” como homenaje de la República a los educadores más meritorios. Diario oficial, LXXXIV(26.855). Recuperado de: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-103424_archivo_pdf.pdf. DOI: https://doi.org/10.31819/9783954872398-009

Cómo citar

APA

ACM

ACS

ABNT

Chicago

Harvard

IEEE

MLA

Turabian

Vancouver

Descargar cita

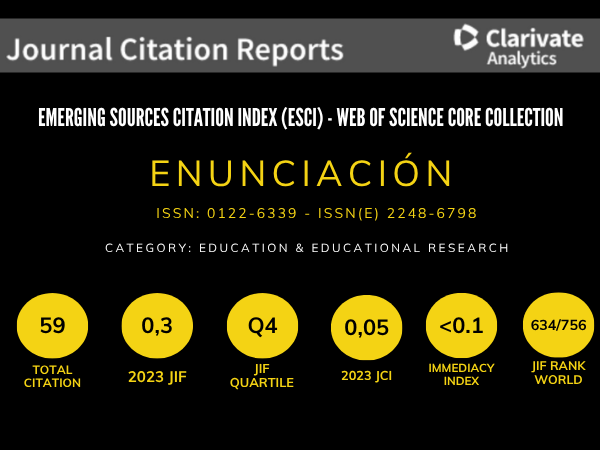

Enunciación https://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/enunc

DOI: http://doi.org/10.14483/22486798.13523

Ideologemas del español en la primera mitad del siglo XX en Colombia

Ideologemes of Spanish in the first half of the 20th century in Colombia

Juliana Angélica Molina Ríos*

Cómo citar este artículo: Molina Ríos, J.A. (2019). Ideologemas del español en la primera mitad del siglo XX en Colombia. Enunciación, 24(1), 61-70. DOI: http://doi.org/10.14483/22486798.13523

Artículo recibido: 02 de junio de 2018; aprobado: 30 de octubre de 2018.

* Docente de la Pontificia Universidad Javeriana. Departamento de Lenguas. Estudiante del Doctorado Interinstitucional en Educación. Línea de investigación Lenguaje y Educación. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Magíster en Lingüística Española del Instituto Caro y Cuervo. Licenciada en Lingüística y Literatura de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Miembro del grupo de investigación Lenguaje, Discurso y Complejidad. Investigadora AsociadaColciencias. Correo electrónico: julianitaa@gmail.com–ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5858-3857

Resumen

El propósito del presente artículo es dar cuenta de algunos avances de orden teórico-interpretativo de la relación que existe entre las estructuras de poder que se configuran y se reproducen en la enseñanza del español y la vida política de Colombia. Así, la categorización que estructura los avances está directamente relacionada con la noción de ideologemas propuesta desde la perspectiva glotopolítica, por medio de la cual se establece la mirada hacia la legislación y los libros de texto del español. Se presenta la revisión de la legislación sobre la enseñanza del español que se produjo en Colombia durante el periodo de 1903-1949, desde el análisis de las ideologías lingüísticas, particularmente, los ideologemas. Desde esta perspectiva, se identificaron tres ideologemas centrales en dicha época: a) la lengua como dispositivo de blanqueamiento de la raza, b) la lengua como dispositivo de progreso y c) la lengua como elemento esencial en la consolidación de la nación. Derivado de este análisis, la reflexión final que surge está relacionada con cuáles ideologemas se mantienen o cambian en el periodo de 1980 y en el contexto actual de posconflicto en Colombia.

Palabras clave: glotopolítica, español, enseñanza, ideología, ideologema.

Abstract

The purpose of this article is to reflect, using a mixed theoretical-interpretive approach, upon the relation between the structures of power which are created and reproduced in the teaching of Spanish and Colombia’s political life. Therefore, the analysis is structured under categories based on the glotopolitical notion of ideologemes, through which it is possible to establish a perspective about legislation and Spanish textbooks. The text shows a revision about the laws related to the teaching of Spanish in Colombia, passed between 1903 and 1949, and focuses on the analysis of linguistic ideologies, particularly referred to as ideologemes. From this perspective, three main ideologemes were identified at that time, which are: a) language as a means of bleaching the race, b) the language as a mechanism of progress and c) language as an essential element in the consolidation of the nation. Derived from this analysis, the final reflection that emerges is related to which ideologemes are maintained or changed in the 1980 period and in the current post-conflict context in Colombia.

Keywords: glotopolitics, spanish, teaching, ideology, ideologeme.

Introducción

En el campo de la glotopolítica, el estudio de la lengua no solo se interesa por comprender el contexto social y político en el que emerge, sino que también se enfoca en la regulación que esta establece en la vida social y política. La lengua sirve para permitir el ejercicio de poder y para crear sistemas simbólicos por medio de los cuales se puede ejercer una función política de dominación, en la medida en que lo simbólico también impone un significado al mundo y a las relaciones sociales.

En este artículo se presenta la revisión de la legislación sobre la enseñanza de la lengua que se produjo en Colombia durante el periodo de 1903 a 1949, desde la perspectiva glotopolítica. Por tanto, el análisis se da a partir de ideologías lingüísticas, específicamente, los ideologemas que se configuraron en la época mencionada.

Para dar cuenta de lo anterior, se realizó un trabajo de archivo que permitió comprender cómo las prácticas de enseñanza del español legitiman y trasforman ciertas formas de reconocimiento del otro, en una temporalidad específica. En este punto, es importante señalar que el archivo, al ser considerado parte de la memoria histórica del país, es el testimonio que evidencia un patrimonio documental. Para este caso, el archivo se configura desde la legislación y libros de texto relacionados con la enseñanza del español, producidos en Colombia durante el periodo comprendido entre 1903 y 1949. Cabe mencionar que esta época está atravesada por una serie de procesos socioeconómicos (industrialización y modernización del país), políticos (la Guerra de los Mil Días, bandolerismo, guerras interpartidistas, el 9 de abril de 1948), y hechos que marcaron la configuración de la enseñanza del español en el país.

Al considerar que la lengua configura unas memorias de orden político y social, la construcción del presente análisis se estructura desde la noción de ideologema, desarrollada desde el campo de la glotopolítica. Al respecto, los ideologemas, como unidades de análisis, se deben entender como máximas que subyacen en la estructura argumentativa de un enunciado y se realizan en campos del lenguaje propios del ámbito político, educativo, cultural, entre otros.

Metodología

El presente ejercicio de reflexión tomó como base el análisis de contenido (AC), entendido como una técnica de interpretación de textos, la cual permite la interpretación de datos y abre nuevas posibilidades de compresión de los fenómenos sociales que se quieren investigar. En este caso particular, se relaciona con la enseñanza del español articulada a la vida política del país en la primera parte del siglo XIX.

Para Fernández (2002), el análisis de contenido involucra un conjunto de técnicas sistemáticas que permiten la interpretación del sentido de los textos. Así, el AC profundiza en el contenido latente y en el contexto social donde se produce el mensaje. En tal sentido, el propósito del AC es formular inferencias válidas que se derivan de los datos expresos (lo que dice el autor) y latentes (lo que se dice sin pretenderlo de forma tácita) (Andréu, 2011). Por tanto, inferir es deducir el sentido o los sentidos de un texto, de allí que se puedan extraer inferencias explícitas o implícitas en el propio texto. Desde esta perspectiva, la legislación y los libros de texto del español que fueron seleccionados para el análisis se codificaron y clasificaron con el objetivo de identificar los ideologemas que se hacen presentes en estos. La codificación permitió que los datos aislados se configuraran en unidades sistemáticas, lo cual generó una descripción precisa del contenido de los textos. Por su parte, la clasificación del contenido posibilitó describir los datos de forma ordenada y metódica.

A su vez, la clasificación del contenido viabilizó la creación de categorías complejas que se caracterizan porque contienen elementos propios, lo cual hace que se diferencien de otras categorías. En efecto, dentro del AC cualitativo se han desarrollado dos categorías principales: a) inductivas y b) deductivas. Para el presente estudio, se tuvo en cuenta la orientación inductiva porque a través de esta se identificaron los temas relevantes para el análisis y para la identificación de los ideologemas presentes en la enseñanza del español a partir de la legislación y los libros de texto.

Finalmente, se considera que, una vez realizadas las etapas de AC, se puede hacer el análisis ideológico mediante la identificación de los contenidos, las inferencias explícitas o implícitas, las contradicciones, etc., presentes en los contenidos analizados. Por tanto, a continuación, se presentan tres ideologemas hallados en el desarrollo de esta investigación.

Ideologemas presentes en la enseñanza del español en la primera mitad del siglo XIX

La lengua como dispositivo de blanqueamiento de la raza/purificación de la sangre. El uso correcto de la lengua expresa pureza cognitiva la cual corresponde a la pureza de sangre

Para Castro-Gómez (2005), el discurso de la limpieza de la sangre operó en el siglo XVI como el primer esquema de clasificación de la población mundial.

Aunque no surgió en este siglo, sino que se gestó, lentamente, durante la Edad Media cristiana, el discurso de la pureza de sangre se tornó hegemónico gracias a la expansión comercial de España hacia el Atlántico y el comienzo de la colonización europea. (p. 51)

En el caso de Colombia, el discurso de la limpieza de sangre se instauró en el siglo XIX y se mantuvo en el siglo XX. Además, tuvo un vínculo fuerte con el uso de la lengua, ya que esta se configuró como un dispositivo a través del cual se expresó la limpieza de sangre y se dio cuenta de una pureza cognitiva.

Desde el pensamiento de Castro-Gómez (2010), el discurso de la limpieza de sangre correspondía, no tanto al color de piel, sino a un imaginario cultural de la blancura. En sus palabras:

El imaginario de la blancura producido por el discurso de la pureza de sangre fue una aspiración internalizada por todos los sectores sociales de la sociedad colonial y fungió como el eje alrededor del cual se construyó (conflictivamente) la subjetividad de los actores sociales. Ser “blancos” no tenía tanto que ver con el color de la piel, como la escenificación personal de un imaginario cultural tejido por creencias religiosas, tipos de vestimenta, certificados de nobleza, modos de comportamiento y (esto es muy importante) formas de producir y transmitir conocimientos. (p. 68)

En este punto es importante mencionar que la lengua española, a través del uso correcto de la gramática, se configuró en el vehículo mediante el cual se expresaban nuevas formas de pensamiento. En otras palabras, por medio del uso correcto de la gramática se daba cuenta de una forma superior de pensamiento.

A saber, en la legislación de 1941, en el Decreto 1340, que trata sobre la reforma al régimen pedagógico, se considera:

Que la escuela primaria colombiana aspira a la difusión de una cultura general capaz de formar la personalidad consciente de los futuros colombianos, de tutelar la salud de la razay elevar el nivel de vida del pueblo para la formación de hábitos y sentimientos de trabajo; y, los conocimientos que debe proporcionar la escuela rural permiten una orientación general a la vida del campo en la mayoría de las disciplinas escolares, tales como la higiene, ciencias naturales, aritmética, geometría, lenguaje, dibujo, canto, etc. (Presidencia de la República de Colombia, 1941)

Aunque está señalado el lenguaje como disciplina de forma general, cabe precisar que la enseñanza del español es la que se convierte en un camino importante en la transformación de conocer el mundo de la población nacional, lo cual implicó instaurar nuevas formas de procesos cognitivos que correspondieron al poder de las élites criollas. Por ello, se afirma que la superioridad racial también implicó una superioridad en unas formas de pensamiento (Castro-Gómez, 2005).

El subrayado es propio porque es importante señalar que para esta época la discusión sobre la raza se había iniciado en 1918 con el conservador Luís López de Mesa, quien afirmaba que el principal motivo de degeneración era la mezcla entre españoles, indios y negros (Hering, 2013). Para él, en Colombia no existía una sino varias razas: negros, indígenas y mestizos, lo cual hacía más difícil el control sobre ciertos asuntos genéticos. En esta misma línea, se consideraba que la mugre, la deficiencia alimenticia y la falta de moral e higiene precipitaban el pueblo hacia la degeneración (Hering, 2013). Ideas que se venían fortaleciendo desde trabajos como el de Samuel Morton, quien en sus investigaciones y mediciones craneométricas intentaba sustentar la inferioridad de los indígenas: “Respecto a su capacidad mental, la raza americana indígena es poco favorable al cultivo, lenta en la adquisición del saber; inquieta, vengativa, aficionada a la guerra i enteramente inadecuada a empresas marítimas” (Hering, 2013, p. 383). En efecto, a la barbarie se le asociaba la pereza, la holgazanería, el hurto, la desobediencia, la locura, el alcoholismo elementos que representan un retroceso en el orden civilizatorio; mientras que el juicio, el raciocinio, el trabajo y la disciplina permitían caminar hacia la civilización. Por tanto, la civilización representaba un ideal desde el cual se construían dispositivos diferenciadores. “Donde hay orden, hay poder: donde hay poder, subordinación; donde alteridad, clasificación” (Hering, 2013, p. 390).

La clasificación, que se desarrolló desde el siglo XVIII, dio cuenta de que el uso de los nombres designaba el lugar exacto que le correspondía a cada persona en el proceso de movilización social. A partir de los tres tipos básicos (español, indio, negro) se construyó una serie de subtipos a los que correspondía un nivel más o menos alto de discriminación étnica. Las técnicas de racialización social se establecieron en los llamados cuadro de castas:

•De español e india, mestizo.

•De mestizo y española, castizo.

•De castizo y española, mulato.

•De español y negra, mulato.

•De mulato y española, morisco.

•De morisco y española, chino.

•De chino e india, salta atrás.

•De salta atrás y mulata, lobo.

•De lobo y china, jíbaro.

•De jíbaro y mulata, albarazado.

•De albarazado y negra, cambujo.

•De cambujo e india, zambaigo.

•De zambaigo y loba, calpamulato.

•De calpamulato y cambuja, tente en el aire.

•De tente en el aire y mulata, no te entiendo.

•De no te entiendo e india, torna atrás.(Castro-Gómez, 2010, pp. 74-75)

Las categorías “salta atrás” y “torna atrás”, por ejemplo, hacían referencia a un retroceso en el proceso de blanqueamiento; el “no te entiendo”, era el producto de las personas que no hablaban bien el castellano.

En efecto, dicha clasificación fortaleció el imaginario de que quien sabía expresarse bien en castellano, era quien tenía la capacidad de poder pensar correctamente. Por tanto, se puede señalar que el uso correcto de la lengua se convirtió en una estrategia de dominio que continuó en la primera mitad del siglo XX.

La lengua como dispositivo de progreso

El segundo ideologema identificado en la primera mitad del siglo XX en Colombia, se ubica en los años siguientes a 1902 cuando se dio la irrupción del capitalismo imaginario. Para Castro-Gómez (2008), este concepto alude a la identificación de los imaginarios relacionados con los símbolos de la mercancía que ofrece el progreso: prestigio, riqueza, belleza, felicidad, poder, entre otros; símbolos que hacen referencia al mundo imaginariode la forma-mercancía, relación que materializa los símbolos que la mercancía ofrece. En lo que concierne a la legislación en educación, en 1919 se realizó el Primer Congreso Pedagógico Nacional, en el cual se expresó el interés por parte del Gobierno hacia la reconstrucción del país desde el sistema de instrucción pública. En el documento oficial se señaló:

Como la guerra lo destruyó casi todo, la labor del Ejecutivo tuvo que ser entonces, como nunca, por todo extremo difícil, en su empeño no sólo de rehacer el tren de la instrucción y de la educación nacionales, sino de implantar en ellas una reforma cardinal, que tendiese a formar generaciones que, amantes de la paz y el trabajo, realizaran el progreso y la gloria de Colombia. (Primer Congreso Pedagógico Nacional, 1919, p. 24)

En este momento, a pesar de las diferencias ideológicas entre los conservadores y los liberales, estos compartían un elemento en común: el principio de la civilización, entendido como el producto de un proceso acumulativo, de superación tanto individual como colectiva y como condición necesaria para alcanzar el progreso (Hering, 2013). Como resultado de la herencia colonial, se produjo la conceptualización antagónica de civilización y barbarie planteamiento que operó como modelo de orientación para la cultura política (Hering, 2013).

En este Primer Congreso Pedagógico se llegó a acuerdos fundamentales en la educación del país. A partir de allí, se estableció que la instrucción primaria debía simplificarse para lograr mayor cobertura y debía preparar a los niños para el ejercicio de la ciudadanía, al despertar en ellos el amor a la

patria. Además, se hizo énfasis en que “en las Escuelas Normales se formarán verdaderos maestros prácticos, más pedagogos que eruditos” (Primer Congreso Pedagógico, 1919, p. 24). Lo anterior alude a la necesidad de contar con maestros que fuesen más hábiles para trabajar asuntos sencillos. Lo anterior también con el fin de llegar enseñar en todas las zonas del país. En este sentido, en el Congreso Pedagógico (1919) se propuso que:

•La instrucción secundaria será principalmente técnica, destinada por el estudio de idiomas vivos y de las nociones elementales de las ciencias físicas y matemáticas, a preparar a los jóvenes que se dediquen a las carreras profesionales relacionadas con la industria.

•La instrucción secundaria clásica comprenderá todas las enseñanzas de Letras y Filosofía, para quienes se dediquen a las profesiones liberales.

•La instrucción profesional será profunda, severa y práctica, con el objetivo de impedir que se multiplique inconsiderablemente el número de doctores, y de obtener que los que se formen en ella honren por su ciencia a la Nación. (p. 25)

•Se establecerá una amplia descentralización del sistema escolar universitario y en la medida de lo posible se establezca la autonomía de los institutos de enseñanza. (p. 24)

Así, la educación se constituyó en un pilar en el proyecto civilizatorio en la medida en que se formaba en el juicio, el raciocinio, el trabajo y la disciplina, los cuales permitían caminar hacia la civilización. Mientras que, si continuábamos con la barbarie expresada en la pereza, la holgazanería, el hurto y la desobediencia, seguiríamos en un retroceso del orden civilizatorio.

Desde este panorama, según Castro-Gómez (2009), el país empezó a industrializarse en el periodo de 1910 a 1930. No obstante, más que analizar la industrialización per se, el autor se ocupa de un factor que no ha sido muy considerado por los historiadores, economistas y sociólogos. Este factor es la movilidad; es decir, el hecho de avanzar con rapidez en un mundo cambiante, pues quedarse quietos implicaba quedar atrasados en el progreso del mundo.

Derivado de este contexto, para el estudio de los idiomas vivos, especialmente del inglés y del francés, se estableció una relación directa con la industria. Sin embargo, se enfatiza en el primero, dado que el país tiene zonas marítimas de intercambio comercial que deben potenciar el mercado económico. Es decir, el aprendizaje de idiomas vivos, como lo mencionan, forma parte del andamiaje que apunta hacia esa construcción de progreso y civilidad a la que le apuesta el país para salir del estado de barbarie que ha estado presente desde la conquista. En este punto cabe señalar que hay vínculos estrechos entre la degeneración racial con el deseo de productividad industrial. Mediante el Decreto 116 de 1916 se estipula que:

Hemos creído mejor, en relación con el estudio de las lenguas, poner francés o inglés, facultativo, porque en algunas regiones, sobre todo en la Costa, este último idioma para el maestro es necesario. Así, podrá restringirse, según las necesidades, el estudio del Francés, lengua científica por excelencia, para empezar el inglés, cuyo estudio viene a ser obligatorio para los alumnos de sexto año. (p. 79)

Es importante observar que la referencia a la región se debe en gran parte al comercio marítimo al que están expuestos los habitantes de la Costa, lo cual refleja a su vez el progreso al que el país quería llegar. En palabras de Castro-Gómez (2009):

Mi hipótesis es que la industrialización del país demandaba una nueva relación de las personas con el movimiento y con ello la emergencia de unas subjetividades cinéticas capaces de hacer realidad el orden social imaginado –pero no realizado– por las elites liberales del siglo XX. (p. 12)

Es decir, la industrialización implicaba dejar atrás las seguridades que ofrecía la tradición y moverse hacia la exterioridad, donde se creía que estaba el progreso. Esto se hizo evidente en el Congreso (1919) arriba mencionado cuando se señaló que:

A fin de formar hombres que, mediante una adecuada educación científica, puedan atender a las necesidades y exigencias de la vida mercantil, todos los gobiernos se esfuerzan por crear y sostener escuelas en donde a los jóvenes les sea dable consagrarse al estudio de las matemáticas aplicadas al comercio, la geografía económica, los diversos medios de transporte, las tarifas aduaneras, la moneda, la organización bancaria, la legislación mercantil comparada, los progresos de la física y de la química en sus relaciones con los productos comerciables, las principales lenguas extranjeras con su aplicación al comercio y la vida internacional contemporánea. (p. 26)

En efecto, las lenguas se convierten en el medio a través del cual se fortalece la industria y se avanza hacia el progreso. Como evidencia de ello, en 1919, el Congreso ordenó la enseñanza técnica industrial en todo el país, al considerar que las dos fuentes de riqueza son la industria y el comercio.

Adicionalmente, la época en mención representa un momento de creación y consolidación de colegios, normales educativas, universidades, fábricas, entre otros. Escenario que dio lugar a la configuración de nuevos discursos sobre la educación, los cuales estuvieron enmarcados en los procesos de producción industrial del país.

La lengua como elemento esencial en la consolidación de la nación

En la primera mitad del siglo XX, la lengua se configuró como un elemento esencial en la consolidación de la nación. En este plano se evidenciandiversas acciones que son legisladas desde el Gobierno nacional. En las Disposiciones Vigentes sobre Instrucción Pública de 1927 a 1933, en la Ley56 de 1927, artículo 13, se señala: “El Gobiernopondrá especial cuidado en dictar las disposiciones necesarias, a fin de que la enseñanza de la historia ydel idioma patrio, se haga de manera especial en losdiferentes establecimientos de enseñanza” (p. 21). Elidioma patrio es el castellano y esta lengua oficial:

[...] se proyectó como nacional, tanto para la burocracia con sus inmensas redes de funcionarios con el papel de “representar” y de hacer visible el Estado en todos los rincones que territorialmente administraba, como para la creación de una lengua común y limpia para la vida pública, una lengua que se difundió como bella, rica y ancestral. Con ello se objetivó la presencia de un orden legitimado en la tradición y en la comunidad del idioma, como aquello que hacía pensar de la misma manera y hablar de lo mismo. (Cardona, 2007, p. 22)

Derivado de este contexto, la enseñanza del idioma patrio se convirtió en un proyecto nacional a través del cual la sociedad se integraba en un marco común, el cual se dirigía hacia la modernidad. En este sentido, el español se configuró en el eslabón donde se articularon el proyecto moral y político en un solo camino de consolidación de la nación. Y en un marco más amplio, la educación se configura como un pilar para lograr el proceso civilizatorio, en el cual se consolida la nacionalidad y un idioma único.

La lengua es el espíritu de la nación. Por ello, “enseñar el castellano era propender por la ‘unidad nacional’” (Pineda, 2000, p. 106). Dichos elementos se hacen evidentes en el libro de texto de Estanislao (1959), Curso decastellano, el cual se empleaba en ese momento histórico. Allí se resalta que “nada, en nuestro sentir, simboliza tan cumplidamente la patria como el idioma. Con la enseñanza del idioma, tal como aquella quiere ser, se contribuye a la formación de una patria grande, noble, digna y amable para todos los colombianos” (p. 6). En efecto, esta obra, tras brindar una selección de herramientas gramaticales, se propone una asignación significativa a los análisis literarios y a una enseñanza óptima de nuestra lengua materna en relación con la patria.

Además de este panorama, el trabajo de la academia cumple un rol fundamental para la consolidación de la nación. Mediante las Disposiciones Vigentes sobre Instrucción Pública de 1927 a 1933, la Ley 86 de 1928, el Congreso de Colombia Decreta:

La Academia Colombia establecida en Bogotá en 1872 como correspondiente de la Real Española, y restablecida en 1910, es persona jurídica, y tendrá el carácter de Cuerpo consultivo del Gobierno para todo lo relativo al fomento de la literatura y a la conservación y al perfeccionamiento de la lengua nacional, que es la castellana o la española. (art. 1, p. 53)

La función que cumplía la Academia de la Lengua no solo era normalizar la lengua, sino que su proyecto era también consolidar una sociedad bajo el mismo manto del proyecto nacional. Para Pineda (2000), la “gramaticalización” de la sociedad colombiana no solo era un profundo movimiento para “civilizarla” –en el sentido de Nobert Elias– sino también un proyecto destinado a construir una identidad lingüística propia, una comunidad de hablantes de una misma lengua, vale decir un pueblo o, como entonces se decía, una misma raza.

Como muestra del interés del país por fortalecer la enseñanza de la lengua, en el gobierno de Mariano Ospina Pérez, mediante la Resolución 035 de 1948, se crean las Bibliotecas Populares Circulantes en todos los municipios del país. En esta resolución se considera que es necesario extender la cultura colombiana en las capas populares del pueblo, con el fin de mejorar su desarrollo espiritual y afianzar un conocimiento sólido de nuestra nacionalidad. Además, con la creación, en cada uno de los municipios del país, las Juntas de Alfabetización lucharon contra el analfabetismo. En este sentido, se resuelve que los libros, revistas y demás publicaciones de tales bibliotecas serán suministrados, no solo para la lectura en el recinto de ellas en las horas que se determinen por la Junta de Alfabetización, sino también en forma circulante, facilitando las obras a quienes las solicitaren por el tiempo que fuere, según el caso.

Así mismo, como una forma de reconocimiento a los múltiples esfuerzos por la lucha contra el analfabetismo se creó la medalla de alfabetización. Mediante el Decreto 03436 de 1948, en el artículo 31, se señala que la medalla constituye una nota de estímulo que puede ser concedida a las empresas, a las juntas de alfabetización y, en general, a los funcionarios y demás personas comprometidas en la campaña contra el analfabetismo, en mérito de su cooperación.

Como producto de todos los esfuerzos nacionales por promover la enseñanza del idioma patrio, Rafael Maya en 1952 (citado por Pineda, 2000) afirmaba:

De las crónicas de Jiménez de Quesada hasta hoy, el idioma se ha desarrollado en Colombia con progresiva perfección, en cuanto instrumento literario. Hemos producido páginas que compiten con las del siglo de Oro Castellano... Este idioma es la mejor garantía de la unión nacional que poseemos, el espejo que nos hace presente, con dichosa simultaneidad, todos los episodios de la historia patria, el lazo que ata entre sí la tumultuosa serie de generaciones humanas. (p. 109)

En definitiva, se puede señalar que la lengua permitió abonar en el camino del proyecto nacional hacia la consolidación de una misma sociedad que aspira el desarrollo y avanza hacia el progreso. Finalmente, en palabras de Castro-Gómez (2008), “la nación surgió como una forma de civilizar y normalizar las poblaciones, bajo los objetivos del capitalismo industrial y de la constitución de un orden social burgués” (p. 20). Así mismo, aparece una identidad nacional en la que se reconoce la población; pero es precisamente a través de las identidades que se generan inclusiones y exclusiones sociales, puesto que, retomando a Castro-Gómez (2008), las identidades no son solo objetosino mediadorasde las disputas sociales, de la reproducción o la confrontación de los andamiajes de poder en las diferentes escalas y ámbitos de la vida social.

Discusión final

Desde el campo de la glotopolítica, se puede señalar que el estudio entre la lengua y la política, en términos Del Valle (2014), implica proponer una relación más abarcadora que amplía el espectro de comprensión, lo cual se denomina la condición política del lenguaje y su relación con la distribución de poder. Al respecto, John Joseph (2006, citado por Del Valle, 2014) plantea que esta condición no solo atiende a “la participación de la política del lenguaje en la organización de los asuntos del Estado, sino que también en la negociación de cualquier situación en la que haya una distribución desigual del poder” (p. 91). Así, entender la condición política del lenguaje abre un abanico de posibilidades para su comprensión, las cuales hacen posible afirmar que el lenguaje es político de arriba hacia abajo (Joseph, 2006 citado por Del Valle, 2014), a saber:

•La dimensión política de las diferentes formas de hablar.

•La dimensión política de hablarle a otros.

•La dimensión política de qué es la lengua.

En esta perspectiva, la identificación de los ideologemas permitió comprender las distintas formas en que las prácticas lingüísticas y las acciones sobre el español en Colombia participan en “la conformación, reproducción o transformación de las relaciones sociales y de las estructuras de poder” (López, 2016, p. 15). Así, las prácticas lingüísticas legitiman, reproducen y transforman las formas y luchas del reconocimiento del otro articuladas a las estructuras de poder.

En este contexto, situar la lengua en la acción colectiva, como es la política, implica tener en cuenta categorías centrales para su análisis como el poder, la autoridad y la legitimidad. En palabras de Arnoux y Bein, “las lenguas son valorizadas como símbolos de identidad cuando legitiman o deslegitiman hablantes y prácticas sociales, dado que las lenguas producen y reproducen las diferencias, ubicando a cada uno en el lugar social que supuestamente le corresponde” (2015, p. 13). Así, la lengua refleja un orden social pero también da forma a lo social y a la interacción entre el individuo y la sociedad.

En definitiva, es importante destacar que el interés por comprender la enseñanza de la lengua en Colombia articulada con dimensiones políticas y sociales de la vida del país se da en varios sentidos; el primero tiene que ver con el reconocimiento de que la lengua se modifica en la interacción social y esta a su vez se transforma por la influencia de la primera; el segundo, está relacionado con el hecho de que las prácticas lingüísticas están asociadas con la política, específicamente, con las formas de poder; y el tercero reconoce que en la lengua se encuentran ancladas las prácticas de lo social, que para el presente estudio tiene que ver con las formas de reconocimiento del otro.

Finalmente, cabe resaltar que el recorrido desarrollado por la época estudiada permitió comprender cómo, a través de la configuración de los tres ideologemas presentados, se ha establecido la relación entre la enseñanza del español, específicamente, el rol de la gramática y la vida política en la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, surgen nuevos interrogantes que tienen que ver con cuáles ideologemas se han mantenido, cuáles han desaparecido, transformado y creado desde la década de 1980 (época de recrudecimiento del conflicto armado) hasta el momento histórico que vivimos en la actualidad, el marco del posconflicto en Colombia.

Reconocimientos

El presente artículo es producto de las reflexiones adelantadas en el marco del desarrollo de la tesis doctoral: “La educación rural en zonas afectadas por el conflicto armado: estudio del ideologema Paz Territorial”, dirigida por la PhD. Marieta Quintero Mejía del énfasis en Lenguaje y Educación del Doctorado Interinstitucional en Educación, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia.

Referencias bibliográficas

Andréu, J. (2011). Las técnicas de análisis de contenido: una revisión actualizada. España: Fundación Centro Estudios Andaluces.

Arnoux, E. y Bein, R. (2015). Política lingüística y enseñanza de lenguas. Buenos Aires, Argentina: Biblos.

Cardona, P. (2007). La Nación de papel.Textos escolares, lectura y política. Estados Unidos de Colombia, 1870-1876. Medellín: Universidad EAFIT.

Castro-Gómez, S. (2005). La poscolonialidad explicada a niños. Popayán: Universidad del Cauca e Instituto Pensar, Pontificia Universidad Javeriana.

Castro-Gómez, S. (2008). Genealogías de la colombianidad. Formaciones discursivas y tecnológicas de gobierno de los siglos XIX y XX. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Castro-Gómez, S. (2009). Tejidos oníricos. Movilidad, capitalismo y biopolítica en Bogotá (1919-1930). Bogotá: Instituto Pensar, Pontificia Universidad Javeriana

Castro-Gómez, S. (2010). La hybris del punto cero. Ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada. (17501816). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Congreso Nacional Pedagógico (1919). El Primer Congreso Pedagógico Nacional de Colombia: su historia y sus principales trabajos. Bogotá: Imprenta Nacional.

Del Valle, J. (2014). Lo político del lenguaje y los límites de la política lingüística panhispánica. Boletín de Filología, XLIX(2), 87-112.

Estanislao, L. (1959). Curso de castellano.Tercero. Medellín: Biblioteca Nacional.

Fernández, F. (2002). El análisis de contenido como ayuda metodológica. Revista de Ciencias Sociales, II(96), 35-53. Costa Rica: Universidad de Costa Rica.

Hering, T. (2013). Orden y diferencia. Colombia a mediados del siglo XIX. En O. Restrepo (ed.), Ensamblando heteroglosias (pp. 375-393). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

López, M. (2016). Nosotros, vosotros, ellos. La variedad rioplatense en los manuales escolares. Buenos Aires: Miño y Dávila.

Ministerio de Educación Nacional (1928). Ley 86. Disposiciones vigentes sobre instrucción pública de 1927 a 1933. República de Colombia: Imprenta Nacional.

Pineda, R. (2000). El derecho a la lengua. Una historia de la política lingüística en Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes.

Presidencia de la República de Colombia (6 de julio de 1916). Decreto 116. Diario Oficial,LII(15.836).

Presidencia de la República de Colombia (5 de agosto de 1941). Decreto 1340, sobre reforma del régimen pedagógico, orientación agrícola y creación del Consejo Técnico de la Enseñanza Primaria. Diario oficial, LXXVII(24.729). Recuperado de: https:// www.mineducacion.gov.co/1759/articles-102838_ archivo_pdf.pdf

Presidencia de la República de Colombia (27 de octubre de 1948). Decreto 03436, por el cual se crea la medalla cívica “Camilo Torres” como homenaje de la República a los educadores más meritorios. Diario oficial, LXXXIV(26.855). Recuperado de: https:// www.mineducacion.gov.co/1621/articles-103424_ archivo_pdf.pdf

Licencia

La revista Enunciación es una publicación de acceso abierto, sin cargos económicos para autores ni lectores. A partir del 1 de enero de 2021 los contenidos de la revista se publican bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución – No comercial – Compartir igual (CC-BY-NC-SA 4.0 CO), bajo la cual otros podrán distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir de la obra de modo no comercial, siempre y cuando den crédito y licencien sus nuevas creaciones bajo las mismas condiciones.

El titular de los derechos de autor es la revista Enunciación, conservando todos los derechos sin restricciones, respetando los términos de la licencia en cuanto a la consulta, descarga y distribución del material.

Cuando la obra o alguno de sus elementos se hallen en el dominio público según la ley vigente aplicable, esta situación no quedará afectada por la licencia.

Asimismo, incentivamos a los autores a depositar sus contribuciones en otros repositorios institucionales y temáticos, con la certeza de que la cultura y el conocimiento es un bien de todos y para todos.